在浩瀚的宇宙中,地球以其四季更替、日月轮回的规律性运行着,而在人类历史的长河里,古人根据这些自然现象创造了诸多与时间相关的节日和习俗,其中不乏一些富有诗意的名称,我们要探讨的就是这样一个充满韵味的月份——“杏月”,为何这个月份会被冠以“杏月”之名呢?让我们一同走进这段跨越时空的文化之旅。

杏花的绽放与季节的呼唤

“杏月”这一称呼最早可追溯到中国古代。《礼记·月令》中提到:“仲春之月,始雨水,桃李始华。”这里的“仲春”指的是春季的第二个月,即农历二月,随着时间的推移,人们发现二月时,杏花往往比桃花、李花更早盛开,成为春天最早的使者之一。“杏月”便逐渐取代了“仲春”,成为了这个月份的新代名词。

文化意蕴与象征意义

在中国传统文化中,杏树不仅是一种常见的果树,更承载着丰富的文化内涵,杏花洁白如雪,象征着纯洁与希望,它的早开预示着寒冬的结束和生机勃勃的春天的到来,将二月称为“杏月”,既体现了对自然规律的敏锐观察,也寄托了人们对新一年的美好期盼。

杏果酸甜可口,营养丰富,是古代重要的经济作物之一,在农耕社会里,杏树的种植与收获直接关系到人们的生活质量,“杏月”也蕴含着对丰收的祈愿和对劳动成果的赞美。

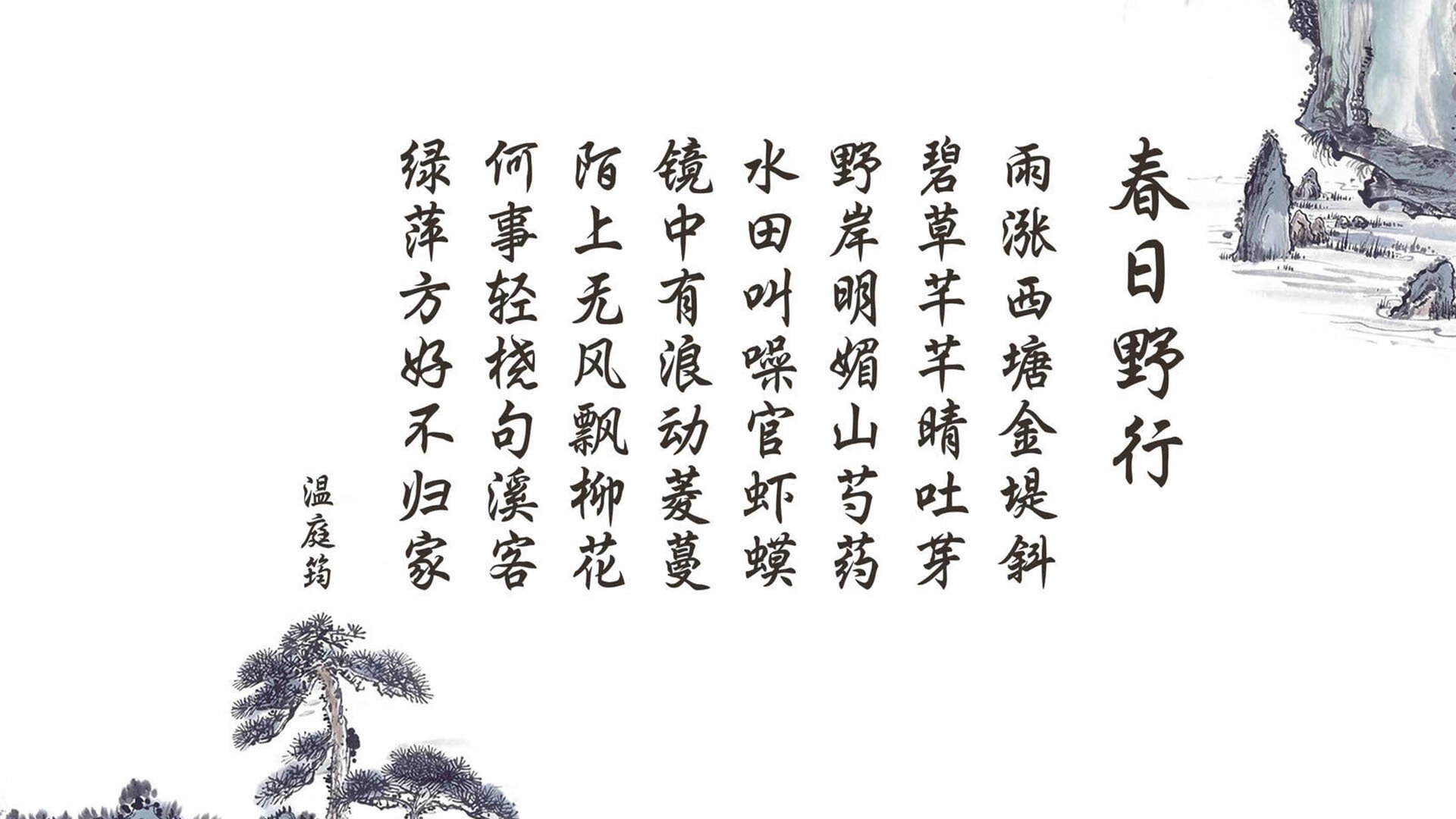

诗词歌赋中的杏月情怀

自古以来,无数文人墨客在杏花盛开的季节挥洒笔墨,留下了许多脍炙人口的诗篇,如宋代诗人苏轼的《东栏梨花》:“梨花淡白柳深青,柳絮飞时花满城,惆怅东栏一株雪,人生看得几清明。”虽写的是梨花,但那种对春天美景的向往与珍惜之情,同样适用于杏月之下的所有美好瞬间。

现代视角下的杏月

进入现代社会,虽然科技的发展让我们可以更加精确地计时,但“杏月”这一古老而浪漫的称呼依然被保留下来,成为农历中一个独具特色的月份名称,每当这个时节,人们会走出家门,欣赏那一抹抹娇嫩的杏黄,感受春天的气息,各地也会举办各种文化活动,如杏花节、赏花大会等,以此传承和弘扬中华优秀传统文化。

被称为“杏月”的这个月份,不仅仅是一个简单的时间划分,它是自然与文化的交融,是历史与现代的对话,在这个万物复苏的季节里,让我们一起走进杏月,感受那份来自远古的诗意与温暖,让心灵在这片花海中得到滋养与升华,无论时代如何变迁,杏月所承载的美好寓意都将永远照亮我们前行的道路。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 鲁ICP备16037850号-3

鲁ICP备16037850号-3

还没有评论,来说两句吧...